En 1889 el pueblo de Roma aprobó, por mayoría en la municipalidad, que se colocara una estatua en homenaje a Giordano Bruno en el lugar en que fuera quemado en la hoguera por la Inquisición un 17 de febrero de 1600. Realmente, la estatua no está ubicada en el lugar exacto donde se irguió la pira dentro de la plaza de Campo dei Fiori, pero desde la posición en la que está, con su altura y su mirada, el Nolano sigue hoy desafiando a todos los que responden con la fuerza ante los argumentos de la razón.

No sería posible en un breve artículo tocar, ni tan siquiera de pasada, todos los aspectos en los que Bruno supuso, y supondrá, una verdadera revolución para el pensamiento. Es posible que los que en su día lo calificaron como «mártir del librepensamiento y la ciencia» no entiendan del todo el alcance de dicha afirmación. Por eso, en este espacio solo vamos a abordar una de sus múltiples aportaciones: la de un universo infinito y un planeta, el nuestro, que no era lo que los dogmas de la época afirmaban.

Cuando la Tierra era el centro

En algún momento del desarrollo del cristianismo, algo cambió. Quizá fue en sus primeros tiempos. Por aquel entonces, el saber filosófico y el científico no se concebían en rivalidad con las creencias religiosas, los eruditos de todo el mundo llegaban a lugares como Alejandría a compartir saberes, a investigar y a descubrir nuevas visiones, sin que eso estuviera en oposición con el culto de dios alguno. Los conocimientos que hicieron posibles las grandes construcciones del momento, los mecanismos de trasvase de agua, las bibliotecas, los centros curativos, la libre discusión sobre el hombre, la naturaleza y el cosmos… todo eso formaba parte del mundo de la filosofía, que convivía con un entorno social, político y religioso en franco declive. En su Discurso verdadero contra los cristianos, el platónico Celso, en el siglo II, afirmaba: «Nada más pueril que la cosmogonía de los cristianos, la narración de la creación del hombre a imagen de Dios, el paraíso plantado por la mano de Dios […] ¡El mundo creado en seis días! ¡Como si fuesen concebibles anteriores a la aparición del sol y de la luz!». Para los filósofos de la Antigüedad, los mitos acerca de sus dioses no eran literales: «Estas palabras de Zeus a Hera deben interpretarse como palabras divinas dirigidas a la materia. Y significan que, tras encontrar la materia en estado de caos, Dios la ordenó y la encadenó en los lazos de la armonía y el orden», explicaba el mismo Celso sobre la guerra de los titanes.

En el 585 a. C. tuvo lugar un eclipse que el sabio Tales de Mileto había predicho con antelación. Anaximandro de Samos, discípulo de Tales, ya había dicho que la Tierra era redonda; Eratóstenes, en el siglo III a. C., había calculado la longitud de su meridiano con gran precisión, así como la distancia de la Tierra al Sol y la inclinación del eje, e ideó la distribución de los años bisiestos cada cuatro. Arquímedes, notable matemático, hizo avanzar la hidrostática, inventó armas, máquinas para el movimiento de aguas y granos… Aristarco de Samos, incansable investigador de la biblioteca de Alejandría, elaboró un modelo del universo en el que la Tierra giraba alrededor del Sol en el siglo III a. C., aunque tardó más de 1700 años en ser aceptado, porque ya en su tiempo, aquellos que intentaban acomodar las leyes naturales a su estrecha visión del mundo, se oponían a la idea de que el ser humano, así como el planeta donde habitaba, no fuera el centro del universo.

Aunque ya en su tiempo algunas de las obras de estos pensadores, en especial las de Aristarco, fueron silenciadas por heréticas, nunca cayeron totalmente en el olvido, y sus teorías se mantuvieron latentes hasta que la historia les dio la oportunidad de salir a la luz muchos siglos después.

Como decíamos antes, algo en los primeros tiempos del cristianismo cambió. La forma de salir adelante y sobrevivir endureció hasta el extremo la relación de la Iglesia con la ciencia. Se priorizó, como se había hecho en otros momentos oscuros de la humanidad, la letra muerta sobre la naturaleza viva. Cuaquier cálculo o descubrimiento que contradijera el dogma debía ser retorcido y mutilado hasta encajar con el modelo oficial. La Iglesia, estática y monolítica, adoptó el estatismo de Ptolomeo y la visión de la naturaleza de Aristóteles, porque la mayor y mejor obra de Dios fue el ser humano, para quien todo fue dado. Dios lo situó inmóvil en el centro y, por tanto, todo en el universo giraba a su alrededor. Aristarco había predicho que las estrellas estaban mucho más lejos de nosotros (y entre ellas) de lo que se contemplaba en los modelos astronómicos. Hoy lo sabemos, pero entonces las estrellas eran el manto con el que Dios cubría las esferas que rodeaban a la Tierra. El Dios creador e infinito había construido un mundo finito y limitado, señalando así una frontera abismal entre él y el hombre, que solo podía llegar hasta la divinidad en calidad de siervo. El hombre y la Tierra, como objetos inmóviles, no disponían de un movimiento propio, igual que en la visión teológica.

Pero muchos seguían levantando la vista hacia el cielo nocturno y preguntándose por qué las estrellas errantes (lo que hoy conocemos como planetas) eran errantes, por qué la visión del cielo cambiaba con las estaciones, por qué el movimiento observable de los planetas, el Sol y la Luna no eran compatibles con el modelo de Ptolomeo… De vez en cuando, en algunos círculos, se recordaba a Aristarco, se ajustaban los cálculos a su sistema y parecía que las cosas encajaban mejor… pero no se podía decir en voz alta sin que hubiera un gran y peligroso revuelo. A Bruno le costó la vida, y a Galileo casi.

En el siglo XV, el cardenal católico Nicolás de Cusa, afín al platonismo y al misticismo de Ramón Llull, difundió ideas cercanas a las corrientes herméticas que tanto auge tuvieron durante el Renacimiento, que consiederaban que Dios, el mundo y el hombre no eran entes separados, sino que todo era parte de Dios. Que Dios es Todo y más que el Todo, de manera que la suma de Todo no era Dios. Y también la idea de que Dios como Unidad es la síntesis de los contrarios, el elemento armonizador, idea hermética por excelencia. El de Cusa cuestionó el sistema heliocéntrico y el estatismo de la Tierra, y planteó que el universo debía de ser infinito como Dios, y que, asimismo, existía la posibilidad de que hubiera otros mundos en esa infinitud.

Poco tiempo después de la muerte de Nicolás de Cusa, el polaco Nicolás Copérnico realizó sólidos cálculos matemáticos y observaciones astronómicas que le llevaron a la conclusión de que era el Sol, y no la Tierra, el que estaba en el centro, además de un dato muy interesante, y ese dato era que la Luna no estaba, al igual que el resto de planetas y el Sol, en una esfera propia alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol, y la Luna alrededor de la Tierra. Con la publicación de Sobre las revoluciones de los orbes celestes poco antes de morir, lanzó una semilla a una tierra que, desde Aristarco, no había dejado de abonarse y, esta vez, sí que estaba madura para germinar, aunque tuvo, para ello, que ser regada con sangre.

Cuando el universo se volvió infinito

Al contrario que Aristarco, Tales, Eratóstenes o Copérnico, Giordano Bruno no fue matemático. Tampoco fue astrónomo fuera de la astronomía que se enseñaba en los estudios de Teología, en los que se doctoró, o de la que había conocido por medio de las obras de Copérnico, Nicolás de Cusa, Platón y otros sabios de la Antigüedad. Lo que sí era, como él mismo se reconocía, es un filósofo natural, buscador incansable de la verdad allá donde estuviera, observador del mundo, reconocedor de la obra de la naturaleza y devoto del Dios que está en todas las cosas. La ciencia actual valora de él que fuera ejecutado por sus ideas, porque en dichos ámbitos se le considera matemático y astrónomo, aunque de todas las acusaciones por las que finalmente se le condenó, solo una se refería a su defensa del movimiento de la Tierra, y dicha afirmación, como las otras que se referían a la conformación del universo, no fue desarrollada basándose en sencillas o complejas operaciones matemáticas o en noches en vela mirando el movimiento de las estrellas. Las ideas que Bruno defendió, aunque hoy las hemos separado de su madre hasta renegar de ella, nacieron de la filosofía antigua, y adelantaron ideas que tardaron siglos en demostrarse.

Es un viejo tropiezo el creer solo en lo que está demostrado en el momento en que se vive, y olvidar que a veces es necesario un tiempo y una madurez en las pruebas y en los métodos para llegar a probar algo, por lo que negar las cosas que aún no han sido probadas es repetir los errores del pasado. Seguimos queriendo ajustar la verdad al molde de lo que aceptamos.

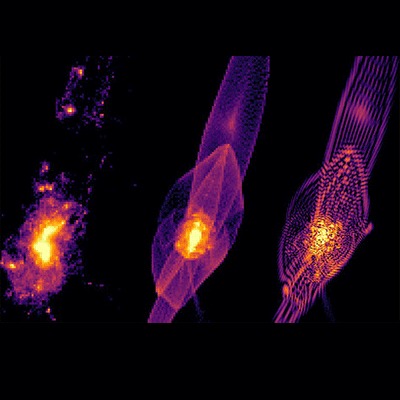

Así, mientras la obra exclusiva de Dios se limitaba a nuestro planeta y a nuestro cielo conocido, todo ello limitado, pequeño, obtuso y estático, para Bruno era imposible que la infinitud de Dios se manifestara de forma tan estrecha, y sostuvo que el universo debía ser también infinito. Dijo además que era ilógico pensar que, en esa infinitud, pudiera haber un único mundo. El manto de estrellas que nos envolvía en la noche no era el límite de nuestra visión y nuestro entendimiento, sino un cascarón ilusorio donde las estrellas que veíamos eran soles de sus propios planetas, y que nuestro Sol, el Sol, no era sino una estrella más en la vastedad del cielo. La Tierra, por supuesto, giraba alrededor del Sol, y no estaba estática, sino que giraba sobre su eje, y esa era la causa de que se presentara ante nuestros ojos la ilusión del movimiento de los cielos.

Aparte de esta infinitud de lo grande, Bruno también se aproximó a lo infinitamente pequeño, y planteó, de forma más o menos similar a Demócrito, que los ladrillos esenciales con los que todo está construido son los átomos, pero no en el sentido actual, en el que el átomo aún puede dividirse en muchas más partículas. Para Bruno, al igual que en las antiguas doctrinas, el átomo (a-tomos, ‘sin partes’) era la partícula última e indivisible, aquella en la que todo se descompone y que, por diferentes relaciones con otros átomos, forma los distintos compuestos de la materia. Avanzó también la idea de la relatividad del movimiento, y por todo esto los actuales científicos, con sus telescopios y sus aceleradores de partículas, se sorprenden y alaban la osadía de su pensamiento… aunque no se basara en el sistema científico para afirmar todas esas cosas, sino en algo más inapresable, incómodo y escurridizo: la magia natural, que abogaba por el conocimiento de las leyes de la naturaleza para orientar el trabajo humano, tanto material como espiritual, en la corriente de esa naturaleza, de manera que, entrando en su corriente y trabajando a su favor, el ser humano fuera capaz de conocerse y «dominarse» a sí mismo y a la naturaleza, aunque desarrollar más esta idea daría para mucho más y no hay espacio en este artículo para ello.

Para la Iglesia, Bruno fue un personaje incómodo, sin duda, pero para la ciencia que dice admirarle, también lo es. No es justo celebrar solo las ideas que se alinean con las tuyas y despreciar las que no comprendemos o no estamos dispuestos a aceptar. Bruno también afirmó que todos los seres tienen alma, y que no solo había vida en otros sistemas, sino que los planetas y los soles eran, también, seres vivos con alma, que desarrollan su propia vida y evolución. De alguna manera, incluso en el pensamiento científico, el ser humano sigue siendo el centro y la medida de todo, y definimos la vida según lo que es para nosotros la vida humana, siendo incapaces, igual que los que encendieron la pira de Bruno, de aceptar que las cosas son como son, independientemente de lo que nosotros podamos o no ver de ellas… y que solo el que se tiene por filósofo natural es capaz de escapar de los dogmas y buscar la verdad donde quiera que esté, en lugar de retorcer y mutilar las cosas que manifiesta la naturaleza para que encajen en su modelo del mundo.

Según explica Alberto Bernabé en la introducción a Heráclito en Fragmentos presocráticos: de Tales a Demócrito, «el filósofo debe, como el buscador de oro, ser constante, para obtener un poco de lo valioso tras el esfuerzo grande, tener voluntad de creer y confianza en el éxito, así como falta de prejuicios, y poseer la capacidad de entender el lenguaje de la razón, es decir, comprender tras las manifestaciones del mundo visible el “código” que permite descifrar el mensaje del cosmos». De esa misma manera, Giordano Bruno fue un incansable buscador de oro, sin prejuicios que limitaran su búsqueda de la verdad. Si somos sinceros, nadie puede decir (y que sea cierto) que ha encontrado la verdad de las cosas, aunque muchos sostienen que la poseen; así demuestran ser como la Tierra de Ptolomeo, y permanecen toda su vida inmóviles en su propio centro. Otros, como Aristarco, el de Cusa o Bruno, la buscaron sin miedo… Por eso es más posible que, saliendo de lo conocido, descubrieran algo de lo desconocido. Algo de lo que aún está por descubrir.

Bibliografía

https://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/download/638/844?inline=1

Rowland, Ingrid K. (2009) Giordano Bruno: filósofo y hereje. Ariel. Barcelona.

Yates, F. (2023) La tradición hermética y Giordano Bruno. Erasmus. Córdoba.

Celso (2009) Discurso verdadero contra los cristianos. Alianza. Madrid.

Fragmentos presocráticos. (2008) De Tales a Demócrito. Alianza. Madrid