Aunque esta denostada y controvertida película no guarda relación alguna con su viaje, en ninguna forma, de ninguna manera, el viajero cree que el lugar que hoy comenta y este título encajan como un guante en su mano. Desde el origen de los Estados Unidos se barruntaba la intención de alcanzar los dos océanos, y muchísimos autores han expresado esta idea en ensayos eruditos donde, de manera expresamente manifiesta en algunos casos o en otros con la intención, a veces descontrolada, de ocupar territorios cada vez más lejanos de las colonias fundadoras, fueron perfilando en la historia de esta joven nación su actual territorio.

El trasiego de migrantes desde la costa este a las suaves tierras de California y Oregón en caravanas (que entonces nadie perseguía ni criminalizaba, salvo las naciones indias cuando se les inflaban las narices) forma parte ya del acervo colectivo. Hollywood se ha encargado de ello. Desde antes del fin de la guerra entre Méjico y España (del 16 de septiembre de 1810 al 27 de septiembre de 1821), incontables grupos de migrantes intentaron alcanzar el paraíso prometido, la tierra que manaba leche y miel, en el Estado californiano o un poco más al norte, en las onduladas y húmedas campiñas de Oregón.

La llamada «ruta de Oregón» (Oregon Trail) fue ya delineada durante la presencia española en el centro y oeste de Norteamérica, en lo que entonces se llamaba, en general, Louisiana, y que representaba unas 2/3 partes del actual territorio estadounidense. Llamada así por el Rey Sol, Luis XIV, pero que acabó bajo dominio español desde 1762 a 1801, fue un territorio pateado por órdenes religiosas, soldados, mercaderes a la búsqueda de una ganancia fácil, latifundistas protegidos por la Corona y simples muertos de hambre que prefirieron jugársela antes que sucumbir, con sus familias, frente a un estado de necesidad casi crónico en aquellos tiempos.

Numerosas expediciones atravesaron este territorio desde el norte al sur y del sureste al oeste, partiendo desde el puerto por excelencia de avituallamiento, Nueva Orleans, punto de entrada de mercancías imprescindibles en la Guerra de la Independencia, sin el cual Estados Unidos jamás se hubiera emancipado. En este enfrentamiento entre el Imperio británico y sus díscolas colonias de ultramar, el gobernador español de Louisiana, Bernardo de Gálvez, protegió los flancos y el sur de los rebeldes frente a los avances ingleses, que fácilmente los hubieran rodeado y vencido. El pueblo americano está tan agradecido por esta labor, que no hay ciudad del sureste que no haya erigido una estatua a este astuto hispano. Hasta la ciudad de Galveston (Tejas) es un homenaje a su memoria. En España, su tierra natal, no lo conoce nadie.

El Oregon Trail comenzó a conformarse a finales del s. XVII cuando, desde varios lugares en los cuales era posible cruzar el Misuri, ingentes cantidades de personas buscaban llegar a Oregón desde el Atlántico, ahorrándose el coste prohibitivo de hacerlo desde el Pacífico. Todavía en manos del Imperio español, se sabe que uno de los primeros en comerciar en armonía con los nativos de estas tierras (no perdamos de vista que cualquier territorio de Norteamérica siempre estuvo poblado, desde las heladas tierras del norte a los polvorientos y letales desiertos del sur) fue Manuel Lisa, criollo de origen español nacido en Nueva Orleans, que tuvo por esposas a una española y una india omaha, fundando la Compañía de Pieles de Misuri, imitada luego en territorios canadienses por franceses y británicos[1]. Llegó tan lejos como Montana y Dakota del Norte, y puede considerársele el creador del Camino de Oregón.

Una vez que Jefferson consiguió de Francia este vasto territorio, en un tratado bochornoso donde Napoleón, por aquel entonces solo un cónsul, tuvo que bajarse los pantalones ante las demandas norteamericanas, la ruta comenzó a cobrar importancia como el único camino por el cual era posible alcanzar las costas pacíficas del noroeste. Las Montañas Rocosas en EUA se yerguen a 2/3 de distancia de la costa atlántica y a 1/3 de la costa pacífica, como un colosal espinazo de piedra de norte a sur. La ruta, simplemente, iba buscando por dónde torcer a la izquierda, hacia el oeste, comenzando en el golfo de Méjico y enfilando el norte a través de territorios dominados por las tribus de las praderas.

Al principio, cuando el trasiego consistía más en comercio que en tránsito populoso, no originó discordias, y los indios y los españoles primero, y los americanos después, convivieron hasta el punto de generar una nación íntegra de mestizos indio-europeos a los que se les debe realmente la apertura del oeste. A medio camino entre ambas culturas, el viajero solo ha visto en Fort Laramie National Historic Site un reconocimiento expreso y rotundo a estos aventureros y exploradores que vivieron lo más romántico y añorado de la vida en el oeste. La imposición de una mentalidad religiosa fundamentalista, donde los principios morales fueron sustituidos por los económicos y de dominación, bajo la coartada miserable del «Destino Manifiesto»[2], acabó con todos ellos, relegándolos al más lamentable ostracismo y dejando en manos de la pólvora y el acero lo que antes se lograba con la palabra y el corazón. Estados Unidos estaba apareciendo, y se necesitaba imperiosamente alcanzar ambos océanos para no estructurarse en una nación rota.

La ruta de Oregón se compartía por aquellos que torcían, después de bordear las Black Hills, hacia el sur para California, al oeste para alcanzar Utah (la ruta mormona) y hacia el noroeste para arribar a Oregón. Para proteger este camino tan transitado y que espantaba continuamente la caza de las naciones indias, se fundaron una serie de fuertes, el más famoso de los cuales fue Fort Laramie.

Lo que no contaron los americanos en esta ocasión fue con el poderío de las grandes naciones de las praderas. Acostumbrados a librar guerras contra tribus pequeñas, poco numerosas, a pie y mal armadas[3], todo cambió cuando se enfrentaron a coaliciones de naciones expertas en el dominio del caballo, numerosas y bastante mejor armadas. La coincidencia de esta guerra con la Guerra de Secesión inclinó al principio la balanza bélica hacia los pieles rojas que, con Nube Roja a la cabeza, vencieron al ejército norteamericano y lo obligaron a firmar un tratado que iba a durar «mientras creciera la hierba y el cielo fuese azul».

Se ve que algún daltónico tuvo que ser el americano que lo refrendó, porque a la postre el tratado no sirvió para nada y fue violado de manera rápida y alegre por el mismo ejército vencido años atrás, pero ya conformado con veteranos que sabían luchar duramente, provenientes de la recién acabada guerra. El descubrimiento de oro por parte del infame general George Amstrong Custer en el corazón del territorio sagrado de estas tribus, las Black Hills, atrajo tal multitud de necesitados (una vez más, que apostaron sus cuellos y cabelleras frente a una vida miserable y desprovista de futuro para sus familias) que el apoyo del ejército mejor pertrechado, abastecido y profesionalizado terminó para siempre con esta forma de vida. La muerte de Toro Sentado, de Caballo Loco, de Gal, de Roman Nose, de Black Keetle (el jefe indio más pacífico y convencido de la necesidad de someterse a la fuerza blanca que haya existido), el asesinato en serie de los cheyenes del norte, la matanza de Wounded Knee y el apresamiento de Dull Knife a pocos kilómetros de la anhelada tierra del Canadá son penosos episodios de una muerte anunciada. No por ello, menos trágica y triste.

El viajero siempre se ha preguntado qué hay de cierto en la visión romántica de la vida india en las praderas, de falso recuerdo ensalzado por el tiempo, acerca de una vida libre, errante, inmersa en una naturaleza que, en Estados Unidos, aún se conserva en muchos lugares en su plenitud. Porque nuestro mundo «civilizado» solo lleva aquí algo más de cien años, y aún no ha tenido tiempo de arrasarlo todo. El viajero se pregunta si ese anhelo no responde más a una imagen figurada, un espejismo, que a una realidad que algún día fue. Él no ha visto en su deambular qué pudo haber sido eso, o qué continúa siendo. Ha debido recurrir a indicios, ha tenido que interpretar las huellas que la vida le ha ido dejando, como se cuenta que los cazadores indios podían hacer al seguir a sus presas. Y de todos esos rastros, esas huellas, nunca olvidará una imagen épica, casi imposible, que más pareciera sacada de una película con las que se crio que de la realidad que ha vivido en estos lares.

Regresando de Deadwood, la ciudad famosa por ser el lugar donde asesinaron a Wild Bill Hickok, la carretera discurría durante un tramo por donde discurría la antigua ruta Bozeman, perezosa, como una somnolienta serpiente. Una cresta de suaves pero altas colinas flanqueaba el camino a la derecha, y probablemente protegiese a otros viajeros, hace un siglo, de vientos y nevadas. Allí, sobre una loma extraña en su geología, aislada, con el perfil imposible de una duna del desierto, un par de caballos subían al galope por el lado con menos pendiente. Mientras conducía, el viajero no dejaba de observar este hermoso espectáculo, dos poderosos ponis indios que desplegaban contra la tarde que ya caía sus crines marrones y blancas.

El viajero fija su atención en ambos corceles y descubre que hay un par de cuerpos menudos sobre los caballos. Casi al momento de llegar a la cresta de la loma, la carretera se acerca al máximo al lugar, y a unos 200 m de distancia, y a 30 de altura, el viajero se sobrecoge cuando por fin descubre que son dos niños indios los que coronan la cima. El viajero no sabe por qué, pero los muchachos comienzan a caracolear, a trotar, a danzar con sus ponis, y extienden al cielo sus brazos abiertos. Su arte en la monta es tan experta que no necesitan las riendas. Se yerguen sobre los animales, encaran la carretera, justo en el momento en el que el coche del viajero pasa por enfrente de esta suerte de imagen onírica, más propia de un mito que de la realidad, y en ese momento los niños indios, con una espesa melena que alcanza sus cinturas, negra como el alquitrán, como la brea, como la melancolía, elevan sus cabezas y aúllan al cielo mientras se fijan en el diminuto coche que, avergonzado, enfila la carretera para desaparecer, desprovisto de trascendencia y encogido ante la grandeza del espectáculo, mientras avanza por una carreta gris e interminable. El viajero se emociona. El viajero encuentra en esos niños una promesa de futuro. El viajero quiere imaginar que le estaban saludando a él. Es entonces, después de un suspiro que lo devuelve a la realidad, cuando se da cuenta de que no hay otro coche cerca. Le estaban dedicando esta escena a él, esta danza de guerra, o de caza, o esta prueba de habilidad, o, simplemente, esta demostración de vida a él, solo a él.

Con el tiempo, vencidos y olvidadas las gestas de los indios americanos, la ruta se acortó para virar al oeste mucho antes de su antigua encrucijada, con lo que, sin la amenaza de los indios, la función de los fuertes y asentamientos militares dejó de tener sentido, y todos ellos fueron engullidos por el tiempo, que los ajó y descompuso. Por suerte, algunos se han recuperado, y hoy forman parte del patrimonio histórico de Estados Unidos.

El Caballo de Hierro

Pero mientras todo esto ocurría, y mucho más que no conviene abarcar ahora aquí, otra historia igual de importante se estaba pergeñando. El final acabaría demostrando cómo el Caballo de Hierro iba a cambiar para siempre la historia de Estados Unidos.

El Destino Manifiesto ya había hecho cuajar la idea de unos Estados Unidos que estuviesen conectados de costa a costa. Los motivos no eran solo estratégicos, con la única nación del mundo (junto con Canadá) conectada a los dos mayores océanos del planeta, sino eminentemente práctica.

Por un lado, existía un mercado inmenso de carne sin salida adecuada, mediante el camino seguido por las manadas de vacas cornilargas desde Tejas hasta las ciudades fronterizas, entre las que nos sonarán Abilene o Tombstone. Alguien descubrió que esas manadas tenían un mercado perfecto en las grandes metrópolis del este, y que era necesario transportarlas de la manera más segura y rápida posible.

Por otro lado, las grandes riquezas del oeste debían converger en el este. Madera, oro, minerales y las pieles de toda la mitad oeste y la costa del Pacífico tenían también un destino asegurado en el otro extremo del subcontinente, donde podían ser manufacturadas primero, y enviadas a los mercados europeos después, ávidos de pieles de foca, de búfalo o de castor.

Los incipientes Estados de California y Oregón no crecían adecuadamente, y siempre estuvo la necesidad de un asentamiento numeroso y estable que disputara la expansión al Imperio mejicano en el oeste. Las tierras de California eran un jugoso premio para aquel que supiera cómo poblarlas, y el aporte de caravanas y emigrantes a caballo, en carretas, a pie, en mulo o en buey, por barco o por balsa, no era suficiente. Se necesitaba una inyección poblacional continua y potente.

Y la última razón que impulsó la construcción acelerada de un ferrocarril transcontinental, en la opinión del viajero, fueron justamente las guerras indias.

El ejército americano estaba cansado de luchar, primero en la propia guerra civil, y posteriormente contra nativos a los que tampoco les gustaba traicionar una vez y otra. No todos los oficiales y soldados eran carniceros. Pero la necesidad obliga, y el Destino Manifiesto exigía la claudicación sin condiciones de las naciones indias. Pero esa claudicación no llegaba, ni mucho menos. Muy al contrario, las continuas disputas y escaramuzas, mayormente con resultado positivo para el ejército americano, no dejaban de significar una guerra continua de desgaste, que a veces alcanzaba derrotas fabulosas. Nube Roja se mantenía invicto, y además sumó la habilidad de negociar políticamente como ningún otro jefe indio lo había hecho antes. Las coaliciones de cheyenes, arapahos, lakotas y otras tribus de las praderas sirvieron para vencer, en un principio, a los americanos en distintas refriegas, la mayoría de ellas sin mucha importancia, pero que acabaron con la venganza india de Sand Creek en la estruendosa derrota de Little Big Horn, con la aniquilación del VII Regimiento de Caballería al mando de Custer. Aquello, encumbrado por el poder del cine, en realidad fue un error garrafal del presuntuoso Custer, y significó realmente la muerte de algo más de doscientos soldados de caballería. Comparado con las muertes a miles de los nativos, resulta hasta ridículo pensarlo…

Pero todo ello no dejaba de sonar en Washington, y de molestar a unos y a otros, parapetados tras el Ministerio de Asuntos Indios. Hasta que Ulysses S. Grant accedió al poder como 18 presidente de Estados Unidos. Encumbrado al poder por el ala más radical del Partido Republicano, tuvo que ceder ante sus exigencias, las cuales incluían, por supuesto, todos los negocios turbios que podrían crecer al amparo de un ferrocarril que conectara ambas orillas de Estados Unidos. Siguiendo la tradición, fue reelegido para un segundo mandato, a pesar de su inexperiencia, y durante esos últimos cuatro años la corruptela de su gabinete lo convirtió en uno de los políticos más denostados de su tiempo. A su partido le daba igual, mientras continuara llenando sus bolsillos de dólares. A pesar de lo pública que llegó a ser la depravación de él, su familia y su partido en los negocios del ferrocarril, el viajero imagina que el Destino Manifiesto también incluye afanar a dos manos mientras se predica aquello de todo para el pueblo y por el pueblo, pero sin el pueblo y a costa del pueblo. Que no hay que retraerse mucho en la historia reciente para ver cómo se acaba convirtiendo la política en un mercadeo de favores, de corrupción hedionda y de tráfico de influencias vergonzoso. Ande yo caliente, que diría el poeta.

Grant, como presidente norteamericano, eligió a un general sin escrúpulos, frío y despiadado, para liderar no ya las guerras del indio, sino su sometimiento completo y sin paliativos: Sherman. William Tecumshe Sherman fue el verdadero inventor de la «guerra total», y no Napoleón, y de la «guerra relámpago», y no el general Guderian. Mediante la táctica de tierra quemada (asolar los lugares por donde avanzaba para eliminar la posibilidad de reabastecimiento del enemigo) y la consideración de la población civil como objetivos, Sherman cambió las tácticas de guerra. Aplicadas con escrupulosa efectividad en la Guerra de Secesión, esta guerra acabó poco después de que Sherman comandara las tropas, y poco le importó que la gente lo definiera como un matarife cruel y despiadado. Aunque su brutalidad ahorrara miles de vidas, él fue el encargado de dar las órdenes.

Al hacerse cargo de las guerras indias en el oeste, que estorbaban la expansión hacia esos amplios territorios de los EE.UU., Sherman aplicó también en esta guerra su malevolencia y villanía. Se le ocurrió, y no sin razón, que la única manera de acabar con el indio era, como con el ejército confederado, terminar con sus suministros. En el caso piel roja, acabar con el bisonte americano. Por ello acicateó la construcción de este cordón umbilical que unía el despoblado y virgen oeste con las superpobladas e industriales ciudades del este, aportando un incesante flujo de personas armadas con alambres, postes y ganado. El Caballo de Hierro también sirvió para los cazadores profesionales, los cuales bajaban del ferrocarril donde les apetecía, y amontonaban las pieles después para su recogida en el arcén de los mismos raíles. Además, estimuló a los viajeros que utilizaban el tren para que abatieran cuantos búfalos pudieran alcanzar, logrando cacerías donde miles de reses eran muertas sin utilidad ninguna, y donde sus cadáveres, cada vez más, se dejaban pudriéndose al sol. Las otrora pujantes praderas, frescas y lozanas, se llenaron de carroña hedionda. Se cuenta que hubo un momento en que las nubes de moscas eran tan espesas que impactaban contra el propio tren. Excepto los trabajadores del ferrocarril, nadie consumía bisonte. Solo se querían por su lengua, considerada una delicatessen, y por la piel, un cuero que una vez tratado se convertía en un material de excelente calidad para correas de transmisión en toda máquina de la época.

En 1700 probablemente habría cerca de 70 millones de bisontes (Bison bison) poblando las praderas del medio y centro oeste. No hablamos del resto de territorios ni de las subespecies forestales. Las manadas eran tan densas que no hacía falta apuntar, siempre caía alguno herido de muerte. Eran tan numerosas que tardaban varios días en atravesar un paso o un río. Tantos bisontes había, que se cuentan casos de haber secado ríos enteros al beber, o drenado lagunas para saciar la sed. Probablemente, ningún otro mamífero haya alcanzado tanta exuberancia jamás[4].

Apenas doscientos años después, solo se pudieron contabilizar unos mil ejemplares en libertad, y una manada en el zoológico del Bronx. Fue muy poco lo que faltó para exterminar a este animal imprescindible en los ecosistemas de las praderas.

Así, el ferrocarril vino asociado a toda una pléyade de «beneficios» que usualmente acompañaron el desarrollo de la época industrial y mercantilista de la humanidad. Todo un primor, como el disparo por diversión a cuanto se movía, sentados en cómodos vagones, o la irrupción de cazadores expertos que ganaban muy buenos jornales exportando las pieles primero, y los huesos de búfalos después. Se organizaron tournées para disparar a este animal indolente, y el sistema dio resultado. Acabando con los bisontes, se acabó con la libertad de las naciones indias.

Así pues, ya había otra manera de alcanzar el oeste. Durante mucho tiempo, se utilizaron los «caminos» de carros para acceder a una parte de los Estados Unidos que distaba temporadas enteras, meses… «Camino» es un eufemismo, porque en este caso cobra total significado la frase del poeta que reza «se hace camino al andar». Simples orientaciones en un mar infinito de hierba, cruzando por vados que todos los años cambiaban de posición; bajo tempestades colosales que quienes no las han vivido no pueden hacerse una idea de lo aterradoras que pueden llegar a ser. Pasos de montaña ignotos, que todos los años debían volver a abrirse porque las nevadas los colapsaban, arrancando de las cimas de montañas jóvenes y desafiantes mareas de peñascos que volvían la ruta irreconocible. Manantiales de cuya agua dependían cientos de personas que se aventuraban al atravesar tierras baldías, y que nadie podría asegurar que seguían manando una vez agotadas las reservas. Vendavales, lluvias, celliscas, heladas tardías o tempranas, tornados y hasta huracanes, todas las maneras que la naturaleza tiene de demostrar, en algunos lugares del planeta, quién manda realmente.

En Sierra Nevada (California), un retraso provocó que la caravana quedara aislada cerca del lago Tahoe, pasada la actual Reno en dirección a la bahía de San Francisco. Al llegar la primavera y el deshielo, los que pudieron acceder al rescate vivieron los momentos más repulsivos de sus vidas. Durante el duro invierno (y aquí, los inviernos pueden ser tremendamente duros), los primeros en caer fueron los niños. Tras comerse caballos, mulas, vacas, cabras, ovejas y gallinas, tuvieron que recurrir al puro canibalismo para sobrevivir. El instinto de supervivencia primó sobre el de humanidad, y con buen juicio, nadie se atrevió a juzgar lo que allí pasó. Hoy se levanta un museo de esta hecatombe, que supone uno de los más negros episodios, por lo masivo, de la historia de la población de California.

En Utah, los patriarcas instalados en Bluff, cerca de Monument Valley, decidieron fundar nuevos asentamientos hacia el sur, una vez estabilizada la frontera y pacificados los utes. Solo había un inconveniente: Glenn Canyon, un cañón que rivaliza con el Gran Cañón. No se amilanaron. Cerca de Escalante (nombre tomado del secretario que registró la expedición española de honrada memoria en todo el Estado de Utah y sus vecinas tierras) tallaron en la roca viva una pendiente para dejar caer los carros hasta el fondo del cañón. Hombres, mujeres y niños ayudaron a las bestias para descargar las carretas, entre patas rotas, accidentes terribles y numerosísimas bajas causadas en esta peligrosa faena. Prácticamente, no hubo nadie que saliera ileso del trance. Al preguntar luego por dónde se podía seguir la ruta, medio en broma medio en serio, los guías de la caravana respondieron: «Seguid la sangre, es imposible perderse».

No estamos juzgando el cariz de los valores de quienes esto hicieron. Probablemente no tuvieran ningún derecho a hacerlo como lo hicieron, borrando de la faz de la tierra culturas enteras. Pero, al igual que los puñados de exploradores españoles que fueron capaces de adentrarse en terrenos completamente desconocidos guiados por codicia, por la fama, por ideales, por deseo de aventura o vaya usted a saber por qué, es indudable que el Oeste, como la expansión del Imperio español en Sudamérica, se hizo con gente muy bragada.

Se termina el ferrocarril

Volviendo a la historia de nuestro ferrocarril, en Golden Spike se conmemora el lugar y el momento en el que concluyó uno de los mayores logros tecnológicos del s. XIX, la finalización del ferrocarril transcontinental. Corría el 8 de mayo de 1869.

En Promontory Summit se encuentra el lugar denominado Last Spike, a unos 50 km al noroeste de Ogden, y a unos diez más de donde el viajero ha residido en este país (ambos en Utah). Es el lugar en donde coincidieron los respectivos tramos de las dos compañías ferroviarias destinadas a la empresa. Desde el este avanzaba hacia poniente la Union Pacific, que aún pervive, y que hoy aporta a sus accionistas una de las rentas más altas de las compañías ferroviarias. Desde el Pacífico se lanzó a la conquista del oeste la Central Pacific, compañía hoy desaparecida y que forma parte del patrimonio de la propia Union Pacific.

La Union nació al abrigo de la ley del 1 de julio de 1862, en plena Guerra de Secesión, donde se la financiaba y autorizaba a iniciar los trabajos desde la orilla oeste del Misuri, y donde el Gobierno se reservaba su uso privativo en caso de necesidad. Sus labores comenzaron en 1865 desde Council Bluffs (Estado de Iowa)[5]. Aunque este asentamiento carecía de valor, finalmente fue seleccionado porque, por un lado, viraba por el camino natural al sur de las Rocosas en Wyoming, y sobre tod,o porque estaba suficientemente lejos del frente de combate en la guerra civil americana. A dicha línea le acompañó un cable de telégrafo. Su mayor dificultad fue acometer la guerra contra las naciones indias de las praderas, que frecuentemente hostigaban a los trabajadores y deshacían su labor, destruyendo y quemando las traviesas y talando los postes de telégrafo.

La Central Pacific, que no tuvo que enfrentarse a la ira de los lakotas y los cheyenes, descubrió con pesar que salvar los desniveles de las Rocosas era una tarea aún menos apetecible. Con una pendiente obligatoria del 2% (las locomotoras de entonces no podían mantener la escalada de una pendiente mayor), esta compañía inició su tarea años antes que la Union, en 1863, desde la bahía de San Francisco. Su mayor contratista, Thomas Durant, fue capaz de amasar una fortuna mediante el contrabando de algodón con los Estados Confederados. Luego, al hacerse cargo del tramo oeste del transcontinental, convocó a miles de trabajadores, extranjeros principalmente, y en un principio, irlandeses, pero también antiguos soldados licenciados que ya habían colaborado con Durant durante la guerra.

Sin embargo, el experimento más curioso no corrió a cargo de este personal. Para acelerar el trabajo se enroló a una pléyade de trabajadores que, a la sazón, se consideraban ineficaces y faltos del vigor necesario para realizar un esfuerzo como el de construir un ferrocarril. Nos estamos refiriendo a los trabajadores chinos. A ellos volveremos un poco más adelante.

Las dos locomotoras que hoy recrean aquel acontecimiento son copias fieles y lo más exactas posibles de las originales. En su momento fueron la Júpiter por la Central, y la N.º 119 por la Union. Los colores, las dimensiones y hasta la propia fabricación de las mismas se hizo tras un minucioso proceso de rastreo de viejas máquinas, microobservación de fotos de la época y tras años de trabajo incesante. Curiosamente, ambas máquinas poseen historias que se parecen muchísimo.

La Júpiter nunca estuvo destinada a transportar el personal de la ceremonia desde San Francisco a este remoto rincón de Utah. La máquina fue fabricada en la costa este, como lo eran todas, para después desmontarla pieza a pieza, y transportarla por barco. El barco, que normalmente se cargaba en el puerto de Nueva York, tenía que bordear América por completo, dando la vuelta en el cabo de Hornos, subir por la costa chilena y peruana hasta Centroamérica, y ser descargada y vuelta a ensamblar en San Francisco; excepto la caldera y el sistema de conversión de movimiento, que se remontó en barcaza hasta Sacramento, la capital de California. Allí se terminó con este complejo rompecabezas de ingeniería y se ensambló la locomotora el 20 de marzo de 1869. Una preciosa pieza de arte, porque la época era la victoriana, y entonces no se escatimaba en decorar, como símbolo de ostentación, ninguna pieza industrial. No estaba destinada a tan magno momento, pero una serie de inclemencias meteorológicas obligó al ingeniero a prescindir de la máquina original[6] y pedir otra de reemplazo.

Con el tiempo, la Júpiter cambió de manos, y hasta de nombre, y a pesar de los esfuerzos de algunos apasionados locales de la historia por conservarla, se vendió por $1,000 para el desguace.

Un final similar tuvo la locomotora de la Union, la N.º 119. Fabricada en 1868, en modo alguno se pensó en ella tampoco como la máquina que arrastrara el tren desde el este, pero por motivos mucho más curiosos. Camino de Promontory Summit, el tren de Durant fue engañado para que abandonara la línea principal del ferrocarril y se detuviera en una vía muerta. Allí lo esperaban más de cuatrocientos fornidos taladores de traviesas que encadenaron la lujosa máquina a los raíles, y con la delicadeza imaginable en leñadores que llevaban tres años peleando por sobrevivir a destajo frente a todo y frente a todos, en el trabajo más duro del oeste, el Sr. Durant fue invitado a no abandonar su vagón (vivo), hasta no haberles amortizado el salario de los tres meses sin pagar que nuestro avispado marchante les adeudaba. Ante tan buenas razones y en virtud de lo esperable si no se avenía al trato, Durant tuvo que reclamar el envío del oro necesario para saldar la deuda, perdiendo dos días y retrasando el evento. La vida le iba en ello. La locomotora tuvo que ser sustituida por una venida de Ogden, porque la otra quedó trabada en las vías.

Esta es la razón de que, aunque se acabara la obra el 8, fuese el 10 de mayo cuando tuvo que realizarse la ceremonia. Los invitados aseguraron que esa fue la única vez que vieron a Durant abochornado.

Menuda pieza…

Para este momento histórico nadie había preparado nada especial. David Hewes, contratista y amigo personal del presidente de la Central Pacific, no quiso aceptar este hecho, y aunque su idea fue forjar un raíl de puro oro, la practicidad se impuso y finalmente se decidió utilizar como elemento conmemorativo un «spike», un clavo biselado de los que unían el raíl a las traviesas, pero fabricado en oro. Para ello, Hewes utilizó más de $400 de su propio peculio, que envió a una empresa fundidora en San Francisco. La Garatt Foundary Company fundió una espiga de 5 y 5/8 pulgadas de largo, (casi 14,3 cm), que pesaba 14.03 onzas. En total, algo menos de 400 g de oro de 17.6 quilates.

Esto animó a la fabricación de otros elementos ceremoniales. Nevada forjó a partir de plata pura otro clavo similar, y Arizona quiso estar representada por un clavo de hierro tradicional, pero chapado en oro y con un alma de plata. También se fabricó otro clavo de oro, y un martillo decorado en plata para finalizar el evento, que consistiría en que los dignatarios clavaran el último tramo de raíl y traviesas.

Imagínense la experiencia obrera que tendrían los mandamases allí presentes: banqueros, presidentes de empresas, políticos, ministros… toda una pléyade de personajes que querían salir en la foto como fuera. Aunque fuese con una pala retirando nieve tras un vendaval, por poner un caso, en las noticias de las tres.

El entonces vicepresidente de la Union Pacific, el ilustre Thomas Durant, era el encargado de fijar el clavo plateado de Arizona, y Stanford, el gobernador y cofundador del Central Pacific, el clavo de oro. Para ello se utilizó el martillo de plata, para no dejar señal ni en el martillo ni en los clavos, primorosamente trabajados y labrados con esmero.

Aunque tanto Durant como Stanford fueron los elegidos, lo que no contaban era con la impericia del segundo y con el estado de intoxicación etílica del primero. Stanford no consiguió siquiera acertar en el clavo. Durant, personaje de raza, se había pasado en Ogden catando la cerveza local, una delicia que el viajero da fe que alcanza matices de frescor y sabor increíbles, y a quien no le extraña que primero con una, después con otra jarra, el Sr. Durant trasegara suficiente ambrosía dorada como para estar aquejado de una fortísima jaqueca, que le hacía ver doble y que le impidió de todo punto clavar el clavo. Ni él solo, ni con la ayuda del general Dodge, ni con la de los santos celestiales. Que nadie le previno que el agua de las Wasachat puede ser muy pura, pero que pierde esa pureza en cuanto se utiliza para fermentar la cebada.

Finalmente, un operario fue el experto en finalizar el cierre del transcontinental. No podía ser de otro modo. Pero su nombre no ha trascendido, y, como suele ocurrir en estos casos, a quien se recuerda es al que sale en la foto.

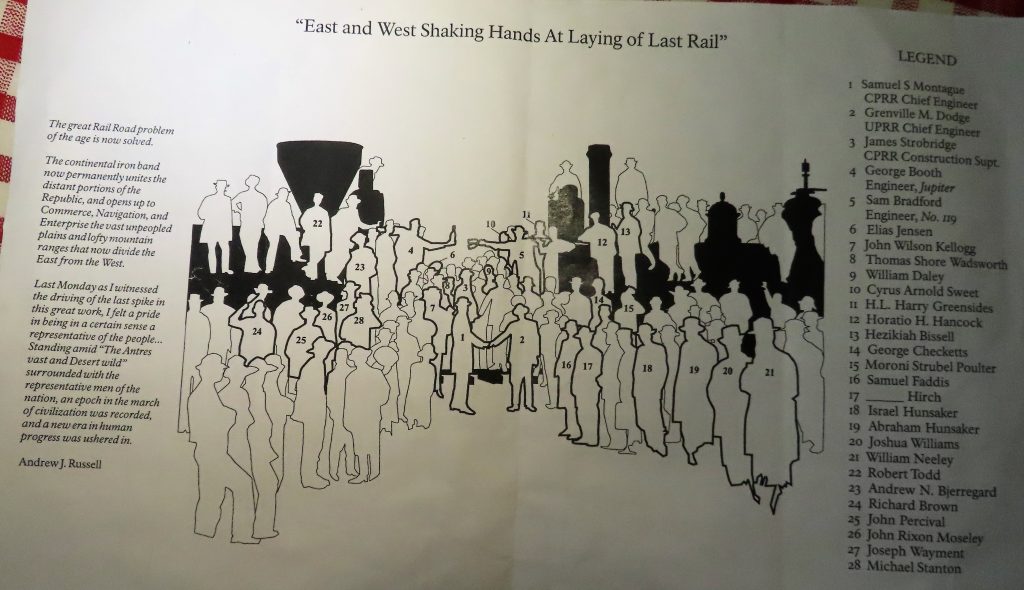

Y hablamos de foto porque este acto fue inmortalizado en una placa titulada «El encuentro de las vías en Promontory Point». Esta foto es famosa porque la muchedumbre que allí se refleja probablemente sea la peor representante posible del personal realmente responsable de la titánica tarea de construir el transcontinental. Quienes realmente levantaron el ferrocarril a través de las montañas y llevaron las vías del Central Pacific hasta Utah fueron los trabajadores chinos. En la foto no se ve ni a uno solo.

Las cifras varían, y hablan desde un total de 50.000, lo cual parece realmente exagerado, hasta un mínimo de 11.000, lo cual se quedaría corto. Probablemente, la cifra real rondara los 15.000 trabajadores chinos contratados.

El paralelismo con la actualidad es asombroso. Los chinos, considerados trabajadores débiles, fueron contratados por mucho menos de lo que se le pagaba a un europeo inmigrante. Además, no protestaban, ni organizaban huelgas, ni pedían días libres. A diferencia de los irlandeses y exsoldados que antes hemos mencionado, tenían que proporcionar su propio alojamiento, ropa y comida, todo ello bajo la mirada circunspecta y racista del contingente europeo y americano.

¿Han oído la expresión «eso es trabajo de chinos»? Originariamente, significaba un trabajo peligroso, casi mortal, que además no recibía recompensa. Porque además de menospreciar su esfuerzo, se les asignaban las tareas más peligrosas. Cuando la Central Pacific llegó a la conocida como Sierra Nevada de California, una cordillera impresionante, colosal e invencible, todas las tareas relacionadas con el uso de la por entonces inestable dinamita se encomendaban a este colectivo, que sin chistar iba abriendo huecos en la roca viva a base de cartuchos, dejando en el intento a miles de sus compatriotas. Así, voladura a voladura, tallaron más de quince túneles que cubrían millas de entrañas de piedra horadada. Existe documentación de que al menos cien trabajadores de la Central murieron en una sola avalancha mientras construían a través de las montañas de Sierra Nevada; seguramente, la mayoría de estos trabajadores fueron chinos. A Sierra Nevada la vencieron estos trabajadores, que también fue gente muy bragada.

El uso de mano de obra china se inició con cincuenta trabajadores. Nadie apostaba por ellos un níquel, dado que el trabajo del ferrocarril era uno de los más duros, exigentes y peligrosos del oeste americano. Se requería una jornada laboral que a veces superaba las doce horas, lloviera, nevara, hiciera sol o viento; durante seis días a la semana. Charles Crocker, el capataz que tuvo la idea, pronto comprobó que esta mano de obra era excepcional. Su ritmo de trabajo era excelente, y colocar diez millas de vía diarias es un récord que aún hoy no ha sido superado.

Sus hábitos también ayudaban a alcanzar unas condiciones de vida mejores. En cada cuadrilla había un cocinero, y su dieta mezclaba verduras en cantidad, pescado y carne. Solía encargarse también del frecuente lavado de la ropa, con lo cual evitaba enfermedades, y la tradición de beber té los distraía de ingerir alcohol, además de hervir un agua que solía ser vehículo de transmisión de enfermedades. Otra costumbre poco difundida entre los trabajadores occidentales, y que los chinos tenían, era el bañarse diariamente. Todo ellos los hacía más «duraderos» que los inmigrantes europeos. Por esa razón, el ferrocarril supuso un foco de atracción para una población numerosa de asiáticos, el origen de los que aún hoy desarrollan sus vidas en el corazón de las grandes metrópolis norteamericanas, pero que también fueron contratados en cualquier sitio donde se estuviera construyendo un ferrocarril. Una vez terminada la línea, muchos de ellos se asentaban cerca de donde habían estado trabajando.

Esta es la razón por la que el barrio chino más importante del mundo se encuentra en San Francisco.

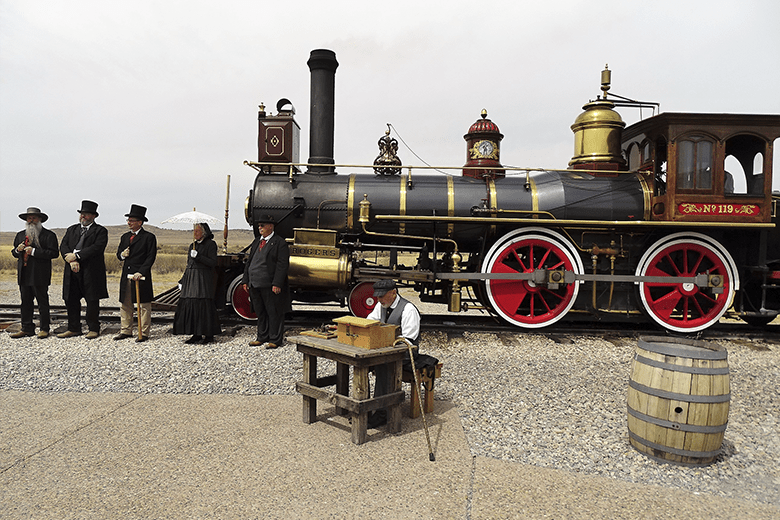

Hoy, en cada ceremonia de conmemoración, los uteños rinden homenaje a estos trabajadores. El viajero tuvo la suerte de visitar Promontory Point un día en que se realizaba una de estas conmemoraciones. Lo primero que le llamó la atención fue una serie de personajes de época que deambulaban por el Centro de Visitantes. Acabado de llegar a estas tierras, supuso que sería gente de gustos extraños, pero pronto sus amigos le asacaron del error. Formaban parte de un elenco de actores aficionados destinados a representar la finalización del transcontinental. Tras esperar unos minutos, y con la solemnidad que todo americano imprime a cualquier celebración, se inició una recreación del momento.

Por supuesto, lo primero que sonó fue el himno americano, que todo el mundo escucha, cuando menos, de pie. La mayoría, con la mano derecha sobre el corazón. Tras ello, el jefe de ceremonias, a la sazón también vestido de época, explicó a los asistentes los distintos pasos que se siguieron hace algo más de ciento cincuenta años, y las diferentes personalidades que acudieron. Tras estas explicaciones, se procede a clavar la última traviesa, y el speecher se deleita con cada detalle, con cada anécdota del acto real. Los americanos sienten pasión por su historia, y les encantan actos como este.

Una vez «terminada» la vía, ambas locomotoras hacen su entrada triunfal, primorosamente limpias, relucientes para la escena. Allí se acercan estos dos monstruos de acero, bufando, silbando, lanzando bocanadas de vapor. Piafando como corceles. Toda la pléyade de actores y actrices se lanza a la arena, y simulan la foto que pasó a la historia, ambos maquinistas y botella de champán inclusive.

Como en su momento se tuvo la precaución de instalar un puesto telegráfico, en una esquina del tumultuoso grupo se atisba un operario de telégrafos con una máquina morse, que gentilmente accede a cuanto selfi se le solicita. El viajero no quiere hacerse de menos, y también le pide una foto con él. Al final, se hace varias, lo mismo que se la hace con la dama del vestido negro, con la señorita de la sombrilla, con el oficial de caballería o con el doble del severo obispo mormón que también acudió a la ceremonia. Soldados, obreros, periodistas, curiosos… pero ningún chino parece haber accedido a actuar en esta representación.

Al menos, en esta ocasión, reflexiona el viajero, es una decisión voluntaria. Cuando se hizo la foto, los trabajadores chinos directamente fueron apartados para que no salieran. Ya entonces, la grandeza de una hazaña típicamente «americana» precisó de la imprescindible colaboración de varios pueblos de emigrantes, a los cuales, una vez concluida la tarea, ni se les agradeció ni se les quiso recordar.

Algunas naciones tienen una forma muy extraña de nacer. Y el viajero se siente extrañado de que la nación que se fundó con la mayor mezcla de razas, religiones, costumbres y condiciones sociales, todavía hoy no haya asimilado este hecho, que está incrustado en su ADN desde su propio comienzo.

[1] Véase, si no, la Compañía de la Bahía de Hudson.

[2] Bajo la sombra de «Dios así lo quiere», algunos americanos, los entonces influyentes, se atribuyeron la autoridad para hacer de su capa un sayo, y del territorio americano un territorio estadounidense, extinguiendo naciones indias o confinándolas de por vida, y en cualquier caso, despojándolas de sus tierras y costumbres ancestrales.

[3] Exceptuando la tumultuosa y sangrienta dominación de los comanches, en territorio tejano fundamentalmente.

[4] Entre las aves, sí. La paloma migratoria (Ectopistes migratorius) poseía una población mundial condensada en una sola bandada que ocupaba Estados enteros al desplazarse. Tronchaba, por el peso, los árboles donde anidaba, y oscurecía la luz del sol cuando se desplazaba. Curiosamente, esta paloma se ha extinguido, la exterminaron los cazadores norteamericanos.

[5] Algunos aportan que el inicio real fue desde Omaha, en Nebraska.

[6] La crecida de un río arrancó varios de los pilares del puente por donde tenía que pasar la comitiva, y la máquina empujó uno a uno a los vagones de los dignatarios, pero quedó aislada y hubo que llamar a otra máquina para que se arrastraran los vagones en la ceremonia.

Excelente nota, mis felicitaciones al autor!!!!