«Durante toda mi vida deseé alcanzar lo sublime, trabajé sin descanso para la inmortalidad. Me sonaba… a un tiempo leona y domadora. Hormiga laboriosa, madre, hada. Mujer de mundo, fuego fatuo, artista reconocida. Musa, rayo, trueno y lluvia refrescante. Estrella en el firmamento, hacedora de prodigios. Pintora, viajera. Compañera y amante. Me hubiera gustado ser todo y tenerlo todo a la vez. Y tal vez lo tuve, a ratos…

Quise conocer a Dios. ¿Dios dónde se halla? ¿Sentado con sus ropajes majestuosos en lo más alto del cielo, o destilado en el interior de millones de corazones humanos? Aún no lo sé. Y yo, ¿quién soy?

En el fondo, tal vez de nuevo no soy más que una pasajera en tránsito; ¿hacia dónde? Quién sabe, quizás hacia la perfección. Sí, quizás sea eso, voy hacia la inmortalidad, hacia Dios, hacia la perfección».

Artemisia Gentileschi

La existencia de los seres humanos es, en cada caso, como un tono del arco iris; cada uno aporta su color, único y excepcional, su tonalidad, y al volver la mirada, podemos percibir multitud de tonalidades maravillosas que los seres humanos que nos han precedido nos brindan para que podamos aprender, valorar y admirar la grandiosidad de la vida, el prodigio de la existencia y la búsqueda de trascendencia que cada ser humano sueña plasmar y conquistar.

¿Plasmó Artemisia su tonalidad? ¿Consiguió, como anhelaba, conquistar lo sublime?

Artemisia nace en Roma el 8 de julio del año 1593. Su primer recuerdo, el más agradable, es azul. El sol penetraba a través de la ventana y se filtraba por el fino algodón de color azul que cubría su cama. Este recuerdo la acompañó siempre. Su padre, Orazio Gentileschi, era un pintor de considerable prestigio, y su madre, Prudenza, era una mujer sencilla y generosa. Tuvieron cinco hijos: la mayor, Artemisia, y cuatro chicos.

Le pusieron de nombre Artemisia porque su madre admiraba a la diosa Artemisa, la virgen cazadora griega. Y su padre quedó muy complacido, ya que este nombre comenzaba por la palabra arte, y él era un artista.

Artemisia pasó su infancia correteando por el taller de su padre. Rodeada de colores y tonalidades, jugaba con las pinturas que este desechaba, embadurnando con los colores lienzos inservibles. Le gustaba jugar allí; su padre hablaba, mientras pintaba, de esto y de aquello, nunca estaba en silencio, y ella le escuchaba sin decir nada. Él le enseñó el secreto de los colores:

«El dorado representa por siempre la gloria y el poder; no debes confundirlo con el amarillo, recuérdalo, que doblega y se doblega, porque es pena, porque es humildad. De amarillo viste san José; el verde vibra de fe y de inmortalidad, suena con la contemplación y es una señal de honor y de cortesía antes de ser abundancia. El azul estará siempre cargado de esperanza y de piedad, hay nobleza en él y fidelidad; es un color honesto. De entre los azules, el azul es el color de la dulzura y la vigilancia, y el azul pálido es amor por lo bello, sinónimo de paz… El rojo es el color de la audacia, la fuerza, el coraje, la pasión. El negro, si bien es luto y aflicción, es también sencillez y sabiduría, es gravedad, y tiene tanto de la gravedad como de la prudencia. El violeta es penitencia. Y el púrpura es digno como la Justicia y domina a la realeza, es un color difícil que choca con todo lo pequeño, es sublime.

Y tú, hija mía, observa el blanco de tu piel, es la luz de la que están hechos los ángeles y la Virgen, es la alegría y el triunfo, es inocencia y también es pureza. Los colores son palabras y signos. Son armas para combatir a la oscuridad».

Artemisia pasó la niñez escuchando en silencio los consejos y advertencias de su padre. En realidad, hablaba para sí mismo, ya que en ningún momento se planteó la posibilidad de que su pequeña pudiera pintar. De hecho, solía lamentarse: «jOh Misia, mi pequeña! Es una lástima que seas una chica, ya que eres la única de mis hijos que muestra algún interés por la pintura; si fueras un chico, la cosa sería diferente, pero una chica… una chica no puede pintar».

Orazio hablaba y hablaba mientras pintaba: «El ocre, ¿ves?, es un color demasiado cercano a la tierra. Es el color de las sombras sobre el cuerpo humano. Hay que hacer muchas aguadas sucesivas para conseguir las sombras, Misia, las hermosas transparencias, pero sobre todo, mi pequeña niña, nunca debes olvidar el sentimiento que quieres expresar en una pintura. Sin él, la ejecución, aunque importantísima, no es nada. El resultado final de un cuadro es siempre el sentimiento que desprende. Y quien dice sentimiento, dice color y pincelada, luces y sombras; el resto es accesorio, el resto lo puede hacer cualquier pintor, pero el sentimiento, este solo lo puede dar el artista».

Cuando Artemisia contaba doce años fallece su madre. La niña, junto con una anciana sirvienta, tiene que hacerse cargo de la casa y de su familia. Este suceso la une aún más a su padre, con el cual —después de cumplir con sus tareas— pasa la mayor parte del tiempo.

Orazio siempre sintió debilidad por Artemisia, era la niña de sus ojos. Sus lazos se estrechaban cada vez más. Al percibir las cualidades que Artemisia iba mostrando en la pintura, la toma bajo su protección, la modela, como si fuera un personaje de sus cuadros. Eso le daba a ella una fuerza inmensa; por medio de la confianza que su padre le tenía, ella aprendió a confiar en sí misma.

El suyo era un amor extremo, y lo sería durante toda la vida, como solo puede serlo el que existe entre dos seres nacidos de la misma cepa, que siguen el mismo camino, las mismas huellas y tienen un mismo destino.

Orazio, al darse cuenta de que su hija tenía grandes cualidades para la pintura, decide enseñarle todo lo que él sabe. Artemisia progresa rápidamente y su padre, complacido, comienza a encargarle algunos detalles de sus cuadros: una sombra, una tonalidad, un perfil. Ella se da cuenta enseguida de que la pintura era un privilegio nada desdeñable en la vida de una mujer, ya que ello le daba perspectivas distintas a las que le relegaba su naturaleza, pero, aun así, no se hacía demasiadas ilusiones; sabía que, de todos modos, no se libraría de las segundas ejecutando las primeras. Pero esperaba, al menos, tener, siendo pintora, una meta en la vida, una meta propia; o lo que era lo mismo, un placer permanente.

Era consciente de que la herencia que en esa materia había recibido de su padre no le bastaría. Había vivido ya bastante en medio de pintores, de sus conversaciones y de sus realizaciones como para saberlo: un pintor no podía contentarse con la mera ejecución, debía, además, tener talento.

El talento

Y el talento, ¿que era exactamente?

Un toque personal, un sello propio, algo que sobresale y te hace destacar. Pero era tan fácil de decir y tan difícil de realizar… Dependía de muy poco, de una particular manera de mirar o de utilizar el pincel.

Roma estaba repleta de artistas, algunos venerados, otros no, pero ¿cuántos conseguirían pasar las fronteras de su vida terrestre?, ¿cuántos conseguirían la inmortalidad? Nadie lo sabía.

Cuando Artemisia contaba diecisiete años, un hecho crucial y decisivo tiene lugar en su vida. Un amigo íntimo de su padre, Agostino Tassi, que visitaba con mucha frecuencia su casa, abusa de ella. Artemisia, llena de dolor y rabia, se lo cuenta a su padre y este entabla un proceso judicial contra Agostino.

Artemisia tiene que luchar contra todo y contra todos, ya que Agostino niega una y otra vez el suceso, declarándose inocente. El juez no cree a Artemisia, y esta testifica declarando el hecho. El proceso es largo y penoso para Artemisia; la gente la señala por la calle, sonríen con ironía al verla, pero ella en ningún momento se da por vencida. Dos largos años transcurren de continuas declaraciones y careos entre Artemisia y Agostino; el primero sigue negando el hecho y Artemisia afirmando el suceso. Finalmente, el juez condena a Agostino a un año de cárcel y el proceso finaliza.

Artemisia se siente humillada por la justicia romana. ¡Un año de cárcel! Qué poco valía para la justicia su honor. Se siente desolada, pero al mismo tiempo, fuerte. Sí, internamente siente que ha ganado, ha podido demostrar que ella no mentía, que siempre había dicho la verdad.

Su padre, viendo la situación de su hija, acuerda un matrimonio para ella, y así le comunica que se casará con Pietro Antonio di Vicenzo, pintor y negociante de Florencia. Meses después le presenta a Pietro Antonio, y aunque este no hizo latir su corazón, tampoco la inquietó; la suerte que pudiera correr a su lado no le preocupaba en aquel momento. Era un hombre de estatura media, ojos castaños, con aire un tanto tímido; sencillo y, según decían, muy trabajador.

Estaba satisfecha, ¿qué más podía pedir en su situación?, esto era lo mejor que le podía ocurrir. A pesar de todo, había tenido mucha suerte, por fin podría liberarse de la angustia de los últimos años; se marcharía a vivir a Florencia, abandonaría Roma, la ciudad que tanto amaba, pero en la que había sido tan desdichada. Y lo más importante de todo, podría seguir pintando, ya que, cuando su padre le había comunicado su enlace, solo le pidió poder seguir pintando. Orazio había hablado con Pietro Antonio al respecto, y este, no muy complacido, había accedido.

La boda se celebró al mes de finalizar el proceso judicial contra Agostino. Artemisia contaba diecinueve años.

En el momento de cruzar las puertas de Roma, Artemisia sentía un nudo en la garganta, y no sabía decir si el dolor que experimentaba era el de un pasado reciente que de pronto la atravesó como una flecha o el de la nostalgia de abandonar su ciudad, sus gentes, su vida. Miró hacia el horizonte y un sentimiento de esperanza la inundó; comenzaba una nueva vida.

Florencia la cautivó enseguida. Era una ciudad muy hermosa, con una tonalidad rosada, con sus palacios de magníficas fachadas, las plazas ricamente ornamentadas, las calles bellamente decoradas, por las que la gente paseaba con calma. Era muy bella, parecía como si todas las cosas hubieran sido creadas para la armonía.

Su nueva casa le gustó, era espaciosa y muy luminosa. Instaló enseguida su taller en el primer piso, en una estancia con mucha luz.

Artemisia le pide a Pietro Antonio que le enseñe a leer y escribir, ya que apenas distinguía las letras básicas, y solo sabía escribir las letras de su nombre. Él se prestó de buen grado y, así, dedicaron muchas tardes a este fin. Fue un maestro paciente, y ella, una alumna dócil y tenaz que, a los pocos meses, ya podía desenvolverse correctamente.

Pasaba bastante tiempo en el taller. A las horas que se había fijado, se encerraba en él, incluso los días de escasa inspiración. A menudo le volvían a la memoria las imágenes de sus primeros años en el taller de su padre, las largas horas de juventud que pasó observándole, oyéndole explicar el sentido de los colores, la importancia de la luz: «Si quieres que algo se vea de cerca, debes utilizar el azul… Te estoy hablando de sentimiento, cada sentimiento tiene su color. ¡La luz, hija mía, la luz lo es todo!».

Recordaba así los momentos de absoluta ternura donde ella era su hija del alma, su preferida, su amor: «Tú eres mi consuelo, mi esperanza y mi orgullo». Cuántos recuerdos atesoraba en su corazón, cuánto agradecimiento hacia su padre, de quien tanto había aprendido. Ahora le tocaba a ella, ahora ella era su único maestro, y aunque el miedo la atenazaba a veces debido a las muchas responsabilidades que tenía, estas también la llenaban de alegría.

Artemisia no se resignaba a los moldes establecidos. ¿Por qué una mujer ha de estar condenada a pintar flores y paisajes y, como mucho —sin ser tomada en serio—, algunos retratos y autorretratos? Ella quería romper esa regla: quería afrontar los grandes temas, los episodios religiosos, las figuras históricas. Quería demostrar que era una pintora, una pintora de verdad, además de ser mujer.

La relación con su esposo fue buena desde el principio. En los primeros tiempos, se acercaron uno al otro con dulzura, con ternura, él había comprendido algunas cosas sin que ella se las explicara. Al fin se hallaba ante alguien que no la acosaba, que no recelaba de ella, así que ella comenzó a confiar en él, a sentirse feliz a su lado.

Un día, Pietro Antonio le entregó un regalo, un saquito de polvo de oro para sus cuadros; era un material muy preciado y muy caro. ¡Polvo de oro!, nada de amarillo, ¡oro auténtico! El oro, símbolo de la fuerza y el poder, el oro de su amor, resplandeciente de ternura.

A los dos años de su matrimonio, Artemisia dio a luz a una preciosa niña y le puso el nombre de su madre, Prudenza. Lleva la cuna de su pequeña al taller y trabaja con ella a su lado; su hija la llena de felicidad, ella le da fuerzas y trabaja sin descanso.

Pero la felicidad dura poco; una noticia terrible nubla el corazón de Artemisia. Agostino, una vez liberado, se reconcilia con su padre, y ambos vuelven a ser amigos como si nada hubiera pasado.

Por ello le invade de pronto un sensación que de sobra conocía, la de estar siendo burlada. ¿Por qué se hundía de nuevo en su corazón esa daga envenenada cuyo nombre era traición?, ¿por qué? Después de todo aquel tiempo reconfortante, volvía a despertarse en ella el dolor, tan vivo que parecía morderle el corazón y despedazar sus entrañas.

Artemisia, con el corazón desgarrado, se concentra en la pintura y pasa la mayor parte del tiempo en el taller ejercitándose en el color, en la perspectiva, haciendo estudios de composición, reflexionando, prestando sumo cuidado al boceto, a la ejecución.

Las luces de la tarde penetraban por la ventana del taller y ella las contemplaba pensando: «Hay luces que invaden el alma, y esta es una de ellas, demasiado hermosa, con sus destellos extremos, pues se extingue enseguida, como los gritos de un lamento desesperado. Jamás podré pintar una luz así, pero si pudiera pintar el reflejo de esa luz sobre un rostro, sobre una sonrisa, sobre una mirada, debo guardarla en mi memoria como un color en la paleta».

En tales momentos creía comprender la vida, que inmediata y directa se fundía con ella en un halo mágico. En esos momentos la invadía una gran emoción, como si le hubiera sido revelado un secreto. Se sentía poderosa y estaba convencida de haber captado el sentido de la dicha.

Artemisia decide elaborar una lista exhaustiva de los personajes femeninos de la historia, de la Biblia y de la mitología que le interesaban especialmente, y descubrió un mundo apasionante. Leyó sus historias, sus vidas, se impregnó de ellas. Empezó con Judit; también con Ester, la salvadora, y Betsabé, la humillada; Susana, la calumniada; Marta y María; Magdalena la arrepentida; o santa Cecilia, virgen y mártir; Cleopatra y Lucrecia, víctimas violentas de sus corazones heridos; Venus y Minerva.

Todas eran sus hermanas, sus amigas y compañeras por el sendero de la vida. Todas, dignas heroínas de destinos atormentados, trágicos y frágiles; predestinadas quizás, atrapadas, es decir, sacrificadas, pero resueltamente puras en sus decisiones, mujeres todas ellas extremadamente valerosas.

Comenzó a pintar a Judit. Ella iba a ser su modelo, de ella irradiarían todos sus cuadros. Ella sería su corazón palpitante.

En el año 1616, Artemisia es admitida en la Academia Vasari de dibujo; era la primera mujer que entraba en ella desde su fundación.

Plenamente feliz, saborea por primera vez la dicha del éxito, del reconocimiento; su obra comenzaba a ser apreciada.

Pero la dicha dura poco, ya que su marido Pietro Antonio, después de una violenta discusión, le echa en cara los enormes gastos que tiene que sufragar para la adquisición de los diversos materiales que ella necesita para pintar. Artemisia percibe en Pietro algo más que incomprensión, ve en su mirada algo que había vista con mucha frecuencia, percibe celos, envidia. Pietro Antonio no le perdona el hecho de que ella, su mujer, tenga talento. Así, Artemisia, después de intentar razonar con él —y viendo que no lo consigue—, decide separarse.

Esta nueva circunstancia nubla otra vez su corazón. Los viejos demonios no quieren dejarla en paz y surgen en su memoria. Había sido arrojada de nuevo a los pies de la realidad, pues su mundo, que hasta entonces había creído a salvo, se había quebrado de pronto, y le costaba mucho volver a levantarse de nuevo. Estaba hundida en la confusión y el dolor, así que se entregó a fondo en esta nueva etapa inesperada, sin ignorar que, para satisfacer cualquier ambición a la que diera rienda, se vería obligada, por el hecho de ser mujer, a trabajar el doble que los demás.

Pasó dos años más en Florencia y sacó gran provecho de estos. Valiéndose por sí misma, y con la ayuda de las cartas de recomendación de su padre y de un tío, Aurelio Lomi, también pintor, y cuyo apellido adoptó por entonces, logró —bajo la protección del gran fuque Cosme II, y gracias a la matricula honorífica en la Academia— trabajar en su arte y gozar del prestigio con el que todo artista soñaba.

En general, se apreciaba más su arte que a la mujer que había detrás, y en ese trato, Artemisia saboreaba una innegable libertad. Sus actos se confundían con sus obras, y lo que la gente discutía y juzgaba era el valor de estas; ¡qué periodo tan fértil!

Pintaba para la corte y para varios miembros de grandes e importantes familias; tenía acceso al palacio Pitti, y la gente la estimaba, ¡qué más podía pedir!

Su padre fue a visitarla a Florencia y, después de hablar, hicieron las paces. La pintura le unía a él, allí donde dos mundos les separaban; el de ella era aquel en el que el sufrimiento y el sentimiento de ser diferente abocan a una mujer a la soledad. El de Orazio, el de un hombre, entre los hombres, para quienes la mujer no es más que una dócil subordinada o una escandalosa cómplice. Ella era una excepción, pero solo porque era su hija y era pintora.

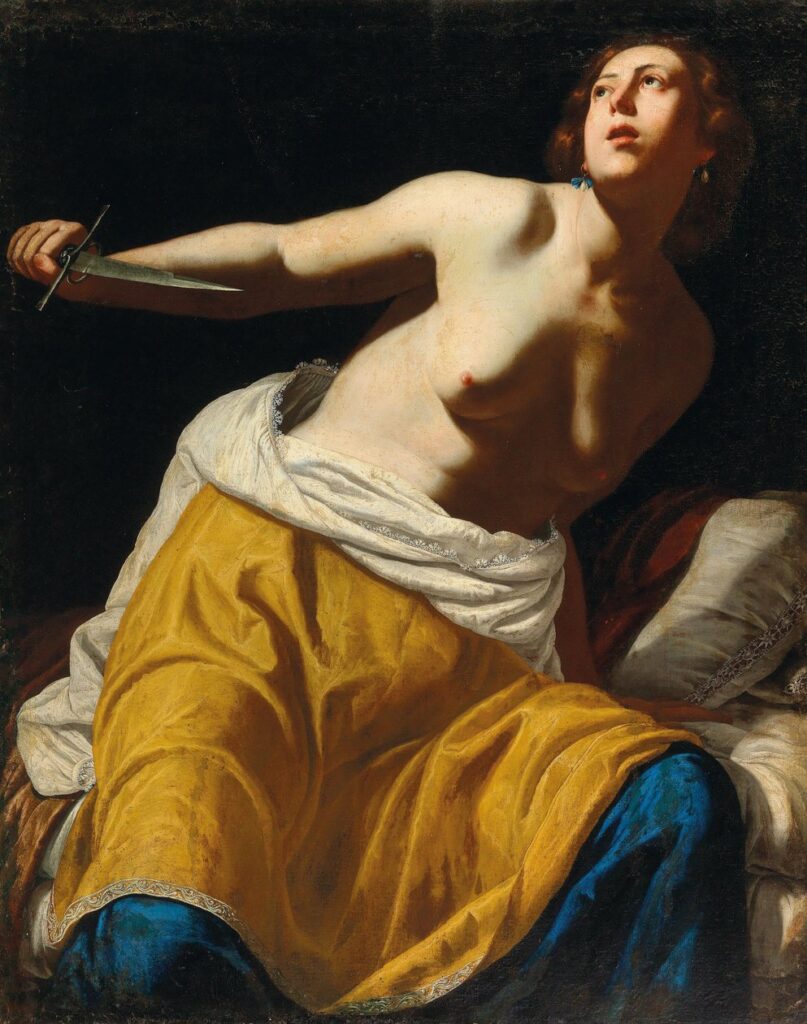

Por aquel tiempo pintaba a Lucrecia. Artemisia se sentía semejante a aquella virtuosa matrona romana que es víctima de una violación y, no pudiendo soportar semejante deshonra, se clava un puñal en el pecho. Hablar de Lucrecia era hablar de Roma y eso le interesaba, al menos por dos razones, pues Lucrecia era también el símbolo mismo de su ciudad, noble y virtuosa. Y también porque había sido una mujer que, para salvar su honor, realizó un sacrificio heroico.

¿Y si el destino de sus cuadros —pensaba Artemisia— fuera reivindicar a todas las mujeres que de una forma u otra habían tenido una existencia heroica? Todas ellas, Judit, Ester, Cleopatra, María Magdalena y tantas otras hablaban a través de sus cuadros, contaban su historia, y Artemisia las pintaba poniendo en cada tono un poco de su alma. Ellas eran sus hermanas, su inspiración.

En el año 1624 nace su segunda hija; le pone de nombre Porzia, como la mujer de César. Nace de la relación que mantiene con un viejo amigo, llamado también Pietro.

Al poco tiempo de nacer su hija regresa a Roma, la ciudad que amaba. Se había marchado de ella casi a la fuerza, siendo una pintora con talento, pero principiante. Ahora volvía a ella con la cabeza bien alta, como una mujer respetada y una artista afianzada; una revancha justa, aunque, por supuesto, no se hacía ilusiones a pesar de su reputación. La gente la consideraba una persona excéntrica, un fenómeno raro, pero no un genio, cualidad esta que se necesita para hacerse valer como artista. Así pues, era consciente de que aún tenía que luchar mucho, afrontar y demostrar muchas cosas.

En Roma comienza a pintar a Ester, un cuadro que había abandonado diez años antes. Pensaba: «A veces uno lleva un cuadro en su interior durante mucho tiempo, mucho más del que se lleva a un niño, pero con la misma ternura. El niño crece a nuestro lado, el lienzo crece, madura y se hace adulto dentro nuestro cuerpo… antes de nacer».

Aquella Ester la estaba abrasando y ella tenía que sacarla de allí. Nada más ponerse a trabajar sobre su actitud general, su rostro, su expresión, su mirada, comprendió cuánto había cambiado ella misma en apenas diez años. Ahora se la imaginaba menos vengativa, mucho más hechizada de su fuerza enteramente femenina, de una capacidad de persuasión armoniosa, que termina cambiando la decisión de Asuero.

Y es que así se sentía ella interiormente. Lejos ya de sus arrebatos de juventud, había aprendido a dominar las situaciones de su destino, a menudo no sin emoción, pero con más rigor y menos sentimiento. Artemisia creía que su pintura era la que más se beneficiaba de esa madurez. Lo que ella intentaba en su Ester, una vez más, era hablar profundamente de la naturaleza femenina vista con el alma a través de los pinceles de una mujer.

Artemisia pensaba: «Qué bueno es ser mujer madura». Sola en su taller, con la música de su paleta para expresar en un cuadro el silencio o el ruido, el sosiego o el furor, le hubiera gustado conseguir que se oyeran los suspiros de sus heroínas, que se sintiera el olor que perlaba de sus pieles, que la gente pasara de puntillas ante sus retratos en señal de respeto, para no incomodarlas.

Tenía cuarenta años, una hermosa edad, estaba en paz consigo misma, con los suyos, con la vida. Su taller, con las paredes bañadas por una suave luz, era su refugio, su fuente, su protección. Se sentía feliz, dueña de su existencia, del camino que había recorrido hasta entonces. Su alma se había fortalecido y, con frecuencia, la inflamaba la pasión; de ella recibía su energía, una intensa energía, algo que sus cuadros sabían muy bien.

Tuvo que viajar constantemente: Nápoles, Génova, Venecia, Londres, España. Una y otra vez la requerían personajes de la corte para que les pintara a ellos o a sus damas. Pintaba hasta el agotamiento, la gente la admiraba, pero ella se veía solo como una pintora, una humilde servidora de un arte que era una clave más en la búsqueda de la verdad.

Y así transcurrieron los días, los meses, los años, repitiéndose velozmente, como una ráfaga de viento. Nada la asustaba ya fuera de su dimensión, de su mundo. La pintura era como si una parte de ella se fuera en cada cuadro, entre el lienzo y el pincel, entre los colores y las sombras. El lienzo y ella eran la misma cosa por fin, vibraba al unísono con el color. Era una sensación sorprendente, nada más existía, y así fue. Una mañana luminosa, Artemisia pintaba una Venus… Dando las últimas pinceladas, se fue… Ya no estaba delante del cuadro, sino detrás, al otro lado.

«Mis obras hablaran por mí, les dejo a ellas la última palabra» (Artemisia Gentileschi).

Biliografía

Artemisia Gentileschi. Rauda Jamis.

Arte y sociedad en la Italia barroca. Consuelo Luca de Tena.

Arte y arquitectura en Italia. Margarita Suarez-Carreño.

El arte en Italia. Rodof Wittkower.