Nadie duda de que una de las obras de música clásica más divulgada en el mundo entero son Las cuatro estaciones de Vivaldi. Se nos hace difícil creer que, con su excelso genio, este autor estuviera a punto de ser tragado por la «caverna del olvido» si no fuera porque se redescubrieron a principios del siglo XX sus partituras.

Estos cuatro conciertos vienen acompañados de cuatro sonetos (uno para cada estación) explicando las escenas que van a ser musicadas, en uno de los primeros ejemplos conocidos de música programática, la que anticipa, ¡y de qué manera!, las bandas sonoras de los filmes, sin los cuales estos llegarían fríos, carentes de emoción al público. ¿Habrá imaginado Wagner el uso portentoso de sus leitmotivs un siglo después de su muerte y hasta ahora?

La descripción de qué sucede en cada momento llega a ser pormenorizada en la partitura, y acompañar las escenas así es un raro deleite estético e imaginativo.

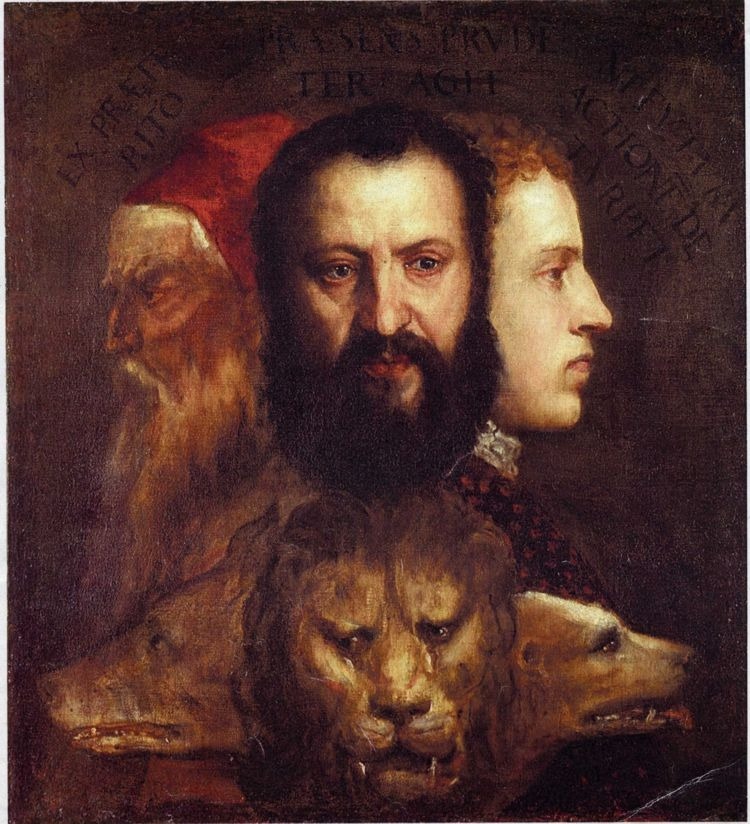

Estos mismos conciertos fueron, además, compuestos en el mismo otoño de la vida de Vivaldi, y quiero aún imaginar que lo que sucede en cada estación del año es, asimismo, una alegoría de lo que sucede en la estación de la vida. Seguimos la ya antigua alegoría en el discurso de Pericles: «La primavera es la juventud del año; y la juventud es la primavera de la vida». Cuesta creer que, dada la natural tendencia mística de Vivaldi y la casi obsesión del Barroco de convertir todo en metáfora (con el auge de los libros de emblemas y el impulso de divulgación dado a los Jeroglíficos de Horapolo), no sean estas escenas líricas y musicales naturales metáforas de las vicisitudes, procesos y pruebas de la vida, en sus diferentes estaciones. Y si no lo son, por el natural vínculo armónico entre la parte y el todo, sí podemos imaginar sus semejanzas.

Aquí se nos hace necesario traer al presente una antigua enseñanza de H. P.Blavatsky (1831-1891) con respecto a la puerta que abre el otoño y al mismo arquetipo de Libra, que es la Balanza del Año, según escribe en su obra prodigiosa Isis sin velo. La cita es larga pero bien merece la pena:

Libra y sus personificaciones son la balanza de universal armonía, justicia y equilibrio, colocada en el punto céntrico del Zodíaco. El círculo máximo de los cielos, tan bien descrito por Platón en su Timeo, simboliza la desconocida Unidad, y los círculos mínimos que se entrecruzan por su división en el plano del Zodíaco simbolizan la vida en el punto de intersección. Las fuerzas centrípeta y centrífuga representan el bien y el mal, el espíritu y la materia, la vida y la muerte, la creación y la destrucción. Son estas fuerzas las dos potestades que, tanto en los mundos objetivos como en los subjetivos, mantienen por medio de perenne conflicto la ponderación entre el espíritu y la materia. Ambas fuerzas determinan como resultante la línea orbital de los planetas, que atraviesa en cruz la faja zodiacal. Si prevaleciese la fuerza centrípeta, caerían los planetas en el sol; y si, por el contrario, prevaleciese la centrífuga, se alejarían indefinidamente de su centro para caer en el caos de la destrucción cósmica. De la propia suerte, los espíritus vivientes de los hombres se confundirían centrípetamente con el invisible sol espiritual, el Paramâtma, su padre, mientras que en el caso contrario se alejarían centrífugamente del universo objetivo para caer en la aniquilación. Pero la balanza, Libra, con su finísimo fiel, permanece en el punto de intersección, siempre atenta a ponderar la actividad de ambos combatientes, cuyas contrarias fuerzas dan por resultante la paralelográmica diagonal que planetas y espíritus humanos recorren a través del Zodíaco y de la vida, manteniendo de este modo, entre lo invisible y lo visible, entre cielos y tierra, la estricta armonía que reconcilia el espíritu con la materia.

Esto es lo que vemos, oímos y sentimos en El otoño de Vivaldi.

En su primer movimiento, en allegro y fa mayor y con la graciosa, estable y serena danza del 4/4, la celebración de la cosecha (la material y la kármica también), la embriaguez de la vida, del simple hecho de existir, en que el presente (equilibrado ahora entre el futuro y el pasado en su balanza de éxtasis), en lo alto de la montaña de la vida, y antes de mirar su triste descenso, nos embriaga con su luz, con su esplendor, con su «vino» (como la luz del sol se convierte en azúcares en la uva, la luz de la existencia se convierte en embriaguez del alma: con todos los frutos que da, bondadosos, y con todos los lazos de futura esclavitud que genera). Vivaldi recrea aun el paso tambaleante del borracho con las rápidas dobles corcheas y arpegios. ¿No está regida Libra por Venus, que es la belleza que embriaga el alma, la sensual que nos ata, la espiritual que le permite florecer y dar frutos al alma?

Y al final, nos sumergimos con la música en el sueño, con la dulzura inefable de su genio. En el segundo movimiento, adagio molto en 3/4 y en re menor. «La orquesta (violines y violas) utiliza una textura suave y continua, a menudo en notas largas y acordes, creando un fondo armónico. El violín solista toca una línea melódica muy lenta, dulce y lírica». Y vemos ahí el sueño de Marte después de sus amoríos con Venus, tal y como lo describe Botticelli en su famoso cuadro, o a los nuevos argonautas portugueses cantados por Camões tras sus proezas en la Isla del Amor, dejando huella inmortal de sus afanes y trabajos.

El tercer movimiento, allegro, de nuevo en fa mayor en 3/8, representa una caza. «El ritmo es rápido, ligero y agitado. Se escuchan frecuentes intervalos de quinta ascendentes y descendentes y repeticiones rápidas. Vivaldi introduce llamadas de trompa (generalmente tocadas por los violines) con figuras rítmicas cortas». Ahí van los cazadores tras la presa, «la fiera que huye», que imaginamos como un ciervo, el mismo que perseguía Acteón al entrar en el bosque sagrado de Diana, «y la fiera, herida, amenaza lánguidamente con huir, pero abrumada, atrapada, muere». Y es fácil preguntarse: ¿es una fiera de una escena ordinaria de caza?, ¿o es el alma del año, la savia vital, quien en la estación que se abre al invierno, muere, como las hojas secas que arrastran los vientos del otoño?, ¿o es el alma humana que, herida por la vida, cansada, abrumada por los oscuros horizontes que presiente en su otoño, desfallece?

En todo caso, su dramática persecución, la angustia y la muerte del animal son perfectamente diseñadas en la música de Vivaldi, y con ella termina El otoño:

Hacia el final, la música se vuelve más dramática, con acordes disonantes, y un súbito descenso cromático o un pasaje en fortissimo(muy fuerte) antes de una caída definitiva.

Y tal y como enseñaría el filósofo Jorge Ángel Livraga cuando decía que cae el cuerpo del ave, con el peso mismo de su muerte, pero que ella continúa aleteando en una nueva dimensión, más libre, quizás es lo que sentimos en la tristeza misma de estos últimos compases, de una exquisita dulzura. Abrir las puertas de lo invisible y seguir no es morir, solo nos es arrebatado lo que ya no es necesario… para renacer así de nuevo.

El ritmo solemne de la cacería, que parece el del karma mismo, nos despoja de lo inútil.

Y si continuamos, en el concierto siguiente de Vivaldi, después del frío, el hielo y la nieve, al final, Quest’ é ‘l verno, mà tal, che gioja apporte (esto es el invierno, pero tal, que alegría nos trae), pues la verdadera alegría es la interior, la del alma, más plena cuanto más desnuda de máscaras.

Además, los últimos compases de El otoño nos dicen claramente que, con la cabalgada de los cazadores, la vida continúa.